中間考査に向けて試験勉強中です。

「点取りの技術」試す最高の機会です。

「覚える」「確認する」「採点する」「やり直す」など、手順を踏んで学習しましょう。

試験勉強や試験中に気をつけること

- 試験範囲は最低2回学習する。

- 原則、難問は捨てる。

- 消去法の活用。

1.試験範囲は最低2回学習する。

1回だけでは、ほとんど記憶に残っていません。最低2回繰り返すために家庭学習時間を学習計画表通りに実行します。学習計画のたて方はひとそれぞれです。私のおすすめは、得意教科と苦手教科をサンドイッチにするやり方です。例えば、得意教科が英語と社会、苦手教科が数学と理科だったとします。

数学を勉強するときは、英語→数学→社会、理科のときはもちろん、英語→理科→社会などとします。ポイントは、できるだけ苦手教科だけ一人ぼっちにしないということです。得意教科と一緒に勉強すればかなり安心して学習できます。

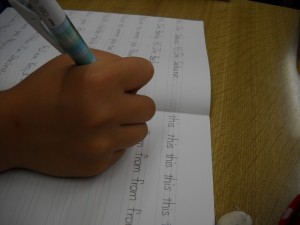

- 図2:アルファベットは単語の基本

- 図3:練習中

- 図4:ひとまず勉強

2.原則、難問は捨てる。

解き方を質問して教えてもらっても、わからない問題(自分にとっての難問)は、潔(いさぎよ)く捨てます。または、「問題文」「解き方」「答え」を丸暗記します。

いつもちゃんと解ける問題を確実に試験でも解くことが最低条件です。そのために難問に使う学習時間を普段からきちんと解ける問題練習にまわすのです。いつもちゃんと解ける問題をミスると高得点は期待できません。

- 図5:筆記具たち

- 図6:これが人生初の試験勉強?

- 図7:やり直しもお忘れなく

3.消去法の活用。

試験のとき、「初めて見た」または「ちょっと怪しい問題」は諦(あきら)めるのではなく、問題文に含まれている条件を自分なりに分析して、一番適切だと思える答えを書いておきます。特に、解答群が選択式のようにすでに用意されている場合は、明らかに違うものを外すという消去法を活用します。残ったものが正解になります。(運が良ければ○になります。 😛 )

- 図8:ひたすら繰り返すだけ

- 図9:筆順に注意して

- 図10:ひたすら書く

- 図11:自分で確認テストを作成した

- 図12:数式で証明も暗記です

- 図13:曜日を覚えたか

- 図14:こんなに勉強したよ

- 図15:もう飲むしかないね

- 図16:難しい時は、模範解答を写して